L’osteria di Badòn, E Pacètt… e La dbuda

Progenitrice dell’attuale bar, l’osteria era il luogo di ritrovo principale, specialmente nei piccoli centri, ove ben difficilmente si potevano trovare altri punti di aggregazione e di svago popolare, se si eccettuano le feste di carnevale e le recite al teatro. L’osteria quindi era un locale pulsante di vita: in essa si parlava, si discuteva, anche animatamente, di politica, si concludevano affari, condendo il tutto con laute bevute di albana o di sangiovese spesso affiancandole a pantagrueliche mangiate. Naturalmente nell’osteria non mancavano le carte, a fianco della briscola e del beccaccino, i giochi d’azzardo specialmente la tajé, la facevano da padroni, e se arrivavano i Cappelloni o i Carabinieri, i guai per l’oste e i giocatori erano assicurati!

Verso la fine dell’800 le osterie in attività a Castel Bolognese erano ben 14 e fra esse la più famosa nonchè la più antica era l’osteria di Badòn, così chiamata dal soprannome di un proprietario: e zop ‘d Badòn che la gestì tra la fine dell’800 ed i primi del ‘900. Nei suoi locali oggi si trova il ristorante “Caminetto d’oro”. Era posta sulla via Emilia, di fronte alla piazza ed a fianco del “Voltone di Badòn” ove passava la strada che conduceva alla stazione. Le stanze occupate dall’osteria, tutte di severa fattura quattrocentesca, facevano già parte del Palazzo Pallantieri ed in esse probabilmente sostò nel 1530 papa Clemente VII che si recava a Bologna che qui fermò poiché conosceva la famiglia, essendo stato Alessandro Pallantieri da lui nominato Procuratore Fiscale in Romagna, ammettendo al bacio della pantofola il padrone di casa e l’Arciprete di San Petronio. Per capire da quanto tempo esista l’osteria, si pensi che Alessandro Pallantieri II nel 1610 lascia in usufrutto alla sorella per testamento la parte di casa “ove sta un’osteria”. Da Badòn, che faceva anche servizio di cucina, si riunivano i socialisti (mentre gli anarchici si ritrovavano nell’osteria di Pirat e i garibaldini nell’osteria del Pozzo), ma sicuramente il suo più ricordato avventore era E Pacètt. Fratello delle Pacette, due signorine sempre vestite in modo sgargiante ed originale, era un mediatore di vini dalle capacità eccezionali, fantastico bevitore, morto a ottantottanni dopo una solenne sbornia. Nel raggio di 15-20 chilometri intorno a Castel Bolognese conosceva a menadito ogni vigneto, ed assaggiando un vino sapeva indicarne a colpo sicuro la provenienza, la gradazione, i pregi e i difetti senza commettere il minimo errore. Si racconta che un giorno, assaggiato del vino in una cantina di campagna, averne annusato il profumo e mirato il colore, contro luce, con il bicchiere sospeso tenuto con eleganza col mignolo leggermente alzato, e dopo essersi forbito con la punta dell’indice sinistro i baffi appuntiti, si piantò sulle corte gambe e sentenziò: “Questo vino sa di rame!” Stupore dei presenti, ma il fatto è che a vino venduto, in fondo alla botte, fu rinvenuta una baiocca di rame del papa. Il suo non era un giudizio, ma una sentenza: “U l’ha dett E’ Pacètt! “.

Di lui si ricorda una gara di bevuta nella quale sbaragliando i facchini di Castello riuscì a tracannare quasi cento bicchieri di vino! (e si noti che all’epoca i bicchieri contenevano un quarto di litro!) E proprio questo episodio è al centro di uno stupendo racconto di Ubaldo Galli, intitolato La dbuda (La bevuta), che qui riportiamo integralmente, ora anche con l’audio disponibile su Youtube.

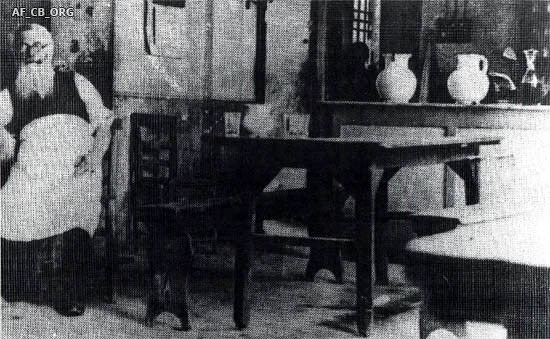

L’oste “Zvanè d’Badòn” all’interno della sua rinomata osteria, arena di sfide e di memorabili bevute (1910 c.)

La dbudaIl ciamêva “e’ Pacètt”. Un umarèt d’mèza taia piotòst da e’ cant de’ pznen. Una faza tonda, apiêda, un pér d’ucì cér e dù grend bèfi a l’umberta. D’inveren la caparèla e d’instè la gabana d’alpagas. Una gravata negra sparpaiêda s’e’ pètt, e’ parpignan a la manzèna e un capalcìn tond e s-ciazê d’quii ch’i i ciameva furmaì. E fasèva e’ mediator da ven. Un mediator che i l’arcorda incora. L’aveva un uduret e un assagg piò sicur de’ malligand e int e’ zir d’queng-vent chilometer atorna a Castèll u gni era vida cun la cnunsess a manadida. “Quest l’è de’ fond de’ Marches Dal Turco. On ch’ul cnunseva ben, u l’arcorda acsè: “L’era e’ ritratt dl’aibana a la matèna, e pù quel de’ sanzves da e’ cant dla sera. L’era arivè imbariegh in sl’ utantèna, e u s’avieva pr’i zènt a pera e pera”. L’avanzè sech a utantott ènn dop a una gran scaia, lò, che par stant’ènn u s’era andê a ca intupê tott quant al ser e senza mai una dòia d’tèsta. Donca, la cumpagnèia d’i fachìn d’Castèll, tott i ènn, dop avê asrê i cont la faseva una zena. E cun i soci i invideva qualcadon che int l’ann u i aveva dè un bon lavor. A sèma a la fen de’ mellnovzent e la fèsta la ciapeva una carattarestica particulera, sèia parchè la cumbineva cun la de’ secul, sèia parchè l’anèda l’era andeda bona: piò sèch e’ d’gran, cara d’ova. Alora, baraca! La zèna i la tneva int l’Ustarèia d’Badòn: invidè e’ Pacètt! Badôn l’era la mèi ustarèia de’ paes, dal quatorg in attivitê permanenta mè(n)ter che zdott agli era al cis. La regula, per chi ch’u n’ e’ savess, la cunsisteva in du artècui. E’ prèmm: “Magna quant ch’ut pê, mo che al dbud al vega a pera”. Cioè, tott al volt che un soci e’ porta e’ bichir a la boca, i present j a da fé etertant. E’ sgond: “Quell ch’l’à dbù piò bichir d’ven e’ va esent da la spesa”. Zvanên Emilian, segreteri cuntabil che saveva d’lettra e e’ tneva cont dal dbud, l’a lassê int la vachèta dla cumpagnèia una relazion prezisa: “Badòn l’aveva fatt al cos a la granda. In cusèna u i era pront: garganèll a la putana – un arrost da cardinel – faraona a la marmana e un budèn mediuével. La cantèna, – la stason l’era steda tr’al mèi – la passeva: tarbianên e’ d’Casalecc – cun l’aibana sò dla Sèrra – dla canèna da bé int e’ secc – barzamèn da cascher in tèra”. U gni è bsogn d’dì che l’assemblea l’era a e’ cumplet, qualcadon u s’era livè da lètt. Donca, burdell, i soci i atachè in silenzi. I bichir is liveva e i s’ abaseva a gara. I garganèll i faseva e’ fon, l’arrost i l’aveva sfulminé l’ambiênt e’ cminzeva a ciaper e’ fugh. A e’ mument giost u s’adrezza l’Usèll fen (e descureva, tra sè e nò, dò volt in ott dè): “Ch’um vegna un colp se questa la n’è una sucietè d’mot. Taca Bagarèta; “In mezzo mare ci ho piantato un gumbarino e una catena ariva a la pianura, e una catena ariva a la pianura s’u i è di cantarèn ch’i dega fura”. Ost, sotta cun la faraona e porta d’e’ barzamèn!”. A l’invìd, Gianita d’Bècalpòls, d’int un canton, e dà la mòla a la prema sturnèla e alora on a la volta, bichir pin int al man, ognon e’ sbareva la sova. I liter, i doppi, agli amzèt i féva da contracant: la sbòcia l’era int e ciòch. E’ fachinagg castlan impignê a fond: bon a butê sò i quintel, mei a ster a tevla. Nunzintòn, Pinèii, Bascianìta (us dseva ch’us foss magnê Rullo e’ cagnì dl’Erziprit), Jablì, Chicôn d’Tifi, Richêt, Trinanôn, (che par piatt l’adruvêva una pignata d’tèra puntêda da La Sagna che la tneva dis liter abundantôn, dgèvel lo), Ligêri, Cumudèn, e’ Cunèi, e’ Muchìn, e’ Putì, l’Imbiênt, Ampapa, e’ Matt d’Malànder, e e’ Mêgher d’Pambera insen cun e’ rest dia cumpagnèia che cum e’ dis La Pagina “il canto suso appella”. A è quarantesum bichir cunté, la mitê dla sòcia l’alzè al brazza. A quel di ssanta – e’ dolz i l’aveva sintù apèna – i cumbattent i s’era ardott a un quert, i piò tent, apugié a la muraia o acquacié sal banchêtt, in deva segn d’vita. Arivé a utanta bichir la lotta l’era ormai finida. Ins la breccia: e’ Pacètt, Chicòn d’Tifi (l’aveva una panza ch’ui steva una damigiana da zinquanta liter), Trinanôn, e’ Matt d’Malànder e e’ Mêgher d’ Pambéra. I zénqv i s’aparparêva a l’ultum sconter. E’ fò alora che e’ Pacètt l’urdinè trì etto d’forma che la fà bon bé. Arivé ai nuvanta, Trinanòn cun un arlòtt ch’l’intunè l’ustarèia u s’arindè: “Basta ch’a s-ciòp!” e insen cun e’ Mat e e’ Mêgher i ruzzlè sotta la tevla. A pètt a pètt i ùltum dù is guardè int la faza cun j occ mêzz asré. E’ Pacètt us cavè e’ capèl e Chicôn us mittè atorna a e’ coll un fazzulett bianch parchè e sudeva cumè una bes-cia. Nuvantôn… nuvantadù… nuvantatrì… nuvantaquater… Chicon d’Tifi l’arvultè e’ bianc d’j occ cumè un vidèl, l’apugè al brazza e la testa sora la tevla e un s’muvè piò. L’armastè alè, imbariegh dur, trì dè. Frazchìn d’Badôn, che int la su vita d’ost u n’aveva mai vest un fatt d’e’ gèner, e’ mandeva ogni tant la su dòna a scussêl: “Me, a cardeva ch’e’ foss mort!”. E’ Pacètt e’ guardeva ‘sta stesa ad zent piò morta che viva. Chèlum senza bater né pè né pols, us bè incora un bichir d’canèna e un êter d’aibana secca e pù e’ dess: “Nuvantasì!”. Us livè sò da la scarana d’paia, e’ travarsè l’ustarèia scavalend al gamb d’i imbariêgh e l’arivè fura dla porta: s’e’ Cors. A cl’ora e’ passeva a e’ massum un quelch carr da bès-ci o un quelch bruzzai. Dop un po’ e turnè d’dênter, u s’arvultè a l’ost: “A i ò fatt una pisêda ch’e’ corr e’ canalèn. Frazchìn, un doppi d’tarbian d’i Lazzarèn: quest al pêgh me”. |

La bevutaLo chiamavano e’ Pacett. Un omarino di mezza taglia, tendente al piccolo. Una faccia tonda, accesa, un paio di occhietti chiari e due grandi baffi all’umberto. D’inverno la capparella e d’estate la giacca d’alpagas. Una cravatta nera spampanata sul petto, il “parpignano” al braccio mancino e un cappelluccio tondo e schiacciato di quelli chiamati “formaggini”. Faceva il mediatore di vini. Un mediatore che lo ricordano ancora. Aveva un odorato e un palato più sicuri di un “malligand”, e nel giro di quindici, venti chilometri attorno a Castello, non c’era filare di viti che non fosse da lui conosciuto a menadito. “Questo viene dal fondo del Marchese Dal Turco. Questa è albana della vigna di Archi, del novantotto. Questa è canina e uva dora da sotto la Via Lunga, e questa è uva traversa (mischiata) del fondo di Parlèta: nove gradi e mezzo”. Non sbagliava di un centesimo di grado. Il suo giudizio era una sentenza. “Lo ha detto e’ Pacett”. Uno che lo conosceva bene, lo ricorda così: “Era il ritratto dell’albana al mattino, e quello del sangiovese dal canto della sera. Era arrivato ubriaco sugli ottanta anni, e s’incamminava senza scosse per i cento”. Rimase secco a ottantotto anni dopo una grande sbomia, lui che per settant’anni era andato a casa ubriaco fradicio tutte le sere, e senza mai un dolorino di testa. Dunque, la compagnia dei facchini del Castello, tutti gli anni, alla chiusura dei conti, faceva una cena. E oltre i soci era usanza invitare qualcuno che nell’anno aveva dato loro un buon lavoro. Siamo alla fine ‘900, e quell’anno la festa pigliava un aspetto particolare sia perché combinava con la fine del secolo, sia perché l’annata era andata bene: più sacchi di grano, più carra d’uva. Allora, baracca! La cena si teneva nell’Osteria di Badòn: invitato (d’onore) e’ Pacett. Badôn era la migliore osteria del paese delle quattordici in attività permanente, mentre diciotto erano le chiese. La regola, per chi non lo sapesse, consisteva in due articoli. Il primo: “Mangia quanto vuoi, ma le bevute siano pari”. Cioè, tutte le volte che un socio porta il bicchiere alla bocca, i presenti devono fare altrettanto. Il secondo: “Chi ha bevuto più bicchieri va esente dalla spesa”. Giovannino Emiliani, segretario contabile che sapeva di lettera, ha lasciato nel libro della compagnia una relazione precisa: “Badòn aveva fatto le cose alla grande. In cucina erano pronti: garganelli alla puttana, un arrosto da cardinale, faraona alla maremmana e un budino medioevale. La cantina, – la stagione era stata tra le migliori – passava: trebbiano di Casalecchio, albana della Serra, canina da bere al secchio e berzamino da cadere in terra”. Non c’è bisogno di dire che l’assemblea era al completo, qualcuno si era alzato dal letto. Dunque, ragazzi, i soci attaccarono in silenzio. I bicchieri si alzavano e si abbassavano a gara. I garganelli i féva al sflèzen (facevano faville) l’arrosto l’avevano fulminato, l’ambiente cominciava a prendere fuoco. Al momento giusto si alza “l’Uccello fino” (parlava sì e no due volte in otto giorni): “Mi venga un colpo se questa non è una società di muti. Attacca, Bagarèta: “In mezzo al mare ci ho piantato un cocomerino, e una catena arriva alla pianura, e una catena arriva alla pianura, se ci sono dei canterini diano fuori”. Oste, sotto con la faraona e porta del berzanino!”. All’invito, Gianita di Beccalepulci, da un cantone dà la molla alla prima stornella, e allora uno alla volta, bicchiere pieno in mano, ognuno sparava la sua. I litri, i doppi, le mezzette facevano da controcanto: la baracca era al culmine. Il “facchinaggio” castellano impegnato a fondo: buono a buttar su i quintali, migliore a tavola. Innocentone, Pinelli, Sebastianello (si diceva che avesse mangiato Rullo, il cagnolino dell’arciprete), Isabello, Francescone di Tiffi, Enrichetto, Tremaiali (per piatto adoperava una pentola di terra, sprangata da La Sagna, che teneva dieci litri abbondanti, diceva lui), Ligera, Comodino, il Coniglio, il Monchino, lo Sbruffone, l’Ambiente, Ampapa, il Matto di Malànder e il Magro di Pambéra assieme al resto della compagnia, che come dice La Pagina “il canto suso appella”. Al quarantesimo bicchiere contato, la metà dei soci alzò le braccia. Al sessantesimo – il dolce l’avevano assaggiato appena – i combattenti si erano ridotti a un quarto, i restanti, appoggiati al muro o accovacciati sulle panche, non davano segno di vita. Arrivati a ottanta bicchieri la lotta era ormai finita. Sulla breccia e’ Pacett, Chicén d’Tifi (aveva una pancia dove ci stava una damigiana da cinquanta litri), Trinanòn, e’ Matt d’Malànder e e’ Mègher d’Pambéra. In cinque si preparavano all’ultimo scontro. Fu allora che e’ Pacètt ordinò tre etti di grana, che fa buon bere. Arrivati ai novanta, Trinanón, con un rutto che fece rintronare l’osteria, si arrese: “Basta, che scoppio!” e assieme al Matto e al Magro ruzzolarono sotto la tavola. Petto a petto gli ultimi due si guardarono in faccia con gli occhi semichiusi. E’ Pacett si cavò il cappello e Chicón si mise intorno al collo un fazzoletto bianco perché sudava come una bestia. Novantuno… novantadue… novantatré… novantaquattro. Chicón d’Tifi rovesciò il bianco degli occhi come un vitello, appoggiò le braccia e la testa sopra la tavola, e non si mosse più. Rimase lì, ubriaco fradicio, tre giorni. Frazchin d’Badòn che nella sua vita di oste non aveva mai visto un fatto del genere, mandava ogni tanto la sua donna a scuoterlo: “Io, credevo fosse morto!”. E’ Pacett guardava la distesa di gente più morta che viva. Calmo, impassibile, bevve ancora un bicchiere di canina e un altro di albana secca, e poi disse: “Novantasei”. Si alzò dalla seggiola impagliata, attraversò l’osteria scavalcando le gambe degli ubriachi e uscì fuori della porta: sul Corso. A quell’ora passavano, al massimo, qualche carro coi buoi o qualche birocciaio. Dopo un po’ ritornò dentro, e rivolgendosi all’oste: “Ho fatto una pisciata che corre il canalino. Frazchin, porta un doppio di trebbiano dei Lazzarini: questo, lo pago io!”. |

Una delle Pacette, sorelle del Pacett, fotografata in Via Ginnasi nel 1930 circa.

Gruppo di facchini. In piedi da sinistra: e’ Schizón, Mariàn d’Cumudèn; Nuzintòn, Pinèli, Ampàpa, Zantèsum. Seduti: Michèl, e’ Cunèi, Còia o Parò, e’ Màt d’Cumudèn.

Lascia un commento