Domenica (Ghina) Solaroli farmacista

di Lodovico Santandrea

Nell’ottobre del 1878 nacque Carlo Solaroli e, come succedeva all’epoca, fu la levatrice dopo tre o quattro giorni ad andare in comune per denunciarne la nascita, ma, forse aveva fatto confusione, forse si era dimenticata del nome che le avevano indicato i genitori, fatto sta che all’anagrafe lo denunciò come Tommaso. Comunque è sempre stato per tutti Carlò e, come ogni castellano, ebbe il suo soprannome: Carlò d’Manarèba, a cui si aggiunse “Quel che sfaseva i nod senza curtléna”.

Fin da giovane abbracciò la fede anarchica e, quando doveva sposarsi con Santina Utili, poiché all’epoca ci si sposava sia in chiesa che in comune, lei, cattolica credente, pretese che il matrimonio fosse celebrato prima in chiesa perché sapeva che se si fossero sposati prima in comune poi non sarebbe più riuscita a farlo andare in chiesa.

Dal matrimonio nacquero nel 1901 Domenica (per tutti Ghina) e nel 1904 Vincenzo (per tutti Cencio).

Forse perché il paese era povero, forse per le sue simpatie anarchiche, malviste dal governo specialmente dopo l’attentato di Bresci, nel 1904 Carlò decise di emigrare in Argentina, partendo in nave da Genova, dove trovò occupazione nelle ferrovie ed evidentemente si dimostrò persona capace tanto che fu promosso a capostazione, un impiego ben remunerato che lo convinse a chiamare la famiglia a raggiungerlo. Predispose tutto per il viaggio ma una notte sognò la Torre e, vinto dalla nostalgia, annullò tutto e ritornò a Castello.

Tornato a casa iniziò l’attività di salumaio, ardaròl, producendo la miglior mortadella di Castello e tutti i salumi che si consumavano allora, nonché la barlenga, un piatto esclusivamente castellano, forse ancor più tipico dei bracciatelli da la croce, fatto con sangue di maiale, farina gialla e sale, ricetta che Ghina aveva conservato e leccornia che io ho avuto la fortuna di mangiare. Mamma la preparava in una grande teglia poi la mandava al forno per farla cuocere e, appena arrivava in casa, ne veniva tagliata una grande porzione che, deposta su un piatto e coperta da un tovagliolo, io ero incaricato di portare al Dott. Bagnaresi: quando Carlo mi vedeva entrare gli si illuminavano gli occhi e penso non la dividesse con nessuno della sua famiglia.

L’altro ardaròl di Castello era Giacomino d’Por con il quale, nonostante i due negozi fossero vicini, non c’era concorrenza, ma amicizia vera. Giacomino è stato un personaggio a Castello, famoso per i suoi detti pieni di saggezza, come quando, leggendo sul giornale che era caduto un aereo che aveva provocato la morte di centinaia di persone, sentenziò: “L’ha da vulé i usell”, mentre sul letto di morte con i suoi quattro figli intorno, tutti uomini fatti, due veterinari ed un notaio, si rivolse a loro dicendo: “A v’ho insignè a ster a e mond, adess a v’insegn a murì”.

Evidentemente il lavoro di pizzicagnolo stava andando bene e dava una buona resa tanto che con atto del notaio Nanno Nanni di Bologna del 17 ottobre del 1917 Santina Utili acquistò al prezzo di Lire 6.000 una casa sita in Corso Garibaldi e Via Gottarelli che fu adibita sia ad abitazione sia a negozio dove il marito svolgeva l’attività di salumeria.

Successivamente, con atto del Notaio Giuseppe Calderoni di Faenza del 28 Settembre 1918, Carlò acquistò, per accorparla a quella comprata dalla moglie, dai cugini Vincenzo e Gabriele Tassinari al prezzo di Lire 32.000 una casa sita in Corso Garibaldi unitamente al diritto privilegiato di farmacia. Infatti in tale immobile era stata svolta l’attività di farmacista dal Dott. Giacomo Tassinari (padre di Gabriele).

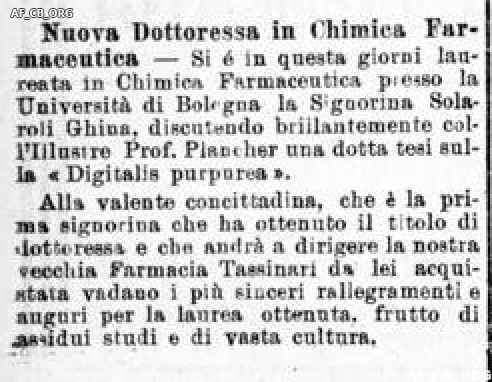

Ghina allora frequentava a Bologna il Pier Crescenzi ed essendo la maggiore, per poter sfruttare il diritto di farmacia, si iscrisse alla facoltà di Chimica e Farmacia dove si laureò brillantemente nel 1925, mentre Cencio si laureò in Agraria divenendo apprezzato consulente per la grande tenuta agricola dei conti Marzotto da cui non volle mai essere pagato in quanto riceveva lo stipendio in qualità di direttore del Consorzio Agrario di Ferrara.

Con sacrifici, tanta voglia di lavorare e onestà Carlò e Santina erano riusciti, in tempi non certo di benessere dilagante, ad acquistare una casa ed a far laureare due figli.

Per dimostrare la differenza abissale che divideva allora Castello da Bologna mamma mi raccontava che una sera, ritornando alla stanza dove viveva a Bologna, insieme ad una compagna di università si incamminarono lungo Via Indipendenza, poi svoltarono in Via Goito e, quando si fermarono dinnanzi alla porta della casa, scoprirono che pur abitando nel medesimo immobile non si erano mai incontrate. Storie di altri tempi.

Nel 1925, per sfruttare il diritto di farmacia acquistato, Carlò e Santina si fecero prestare Lire 100.000 per avviare l’attività fornendo al mutuante come garanzia un’ipoteca sui loro immobili, impegnandosi a restituire la somma in 10 rate semestrali comprensive degli interessi, così Ghina poté iniziare quella professione che per quasi sessant’anni è stata la sua vita e le ha regalato immense soddisfazioni.

Allora non esistevano i medicinali già pronti e confezionati come li conosciamo oggi, ma dovevano essere preparati con cura dal farmacista secondo quanto aveva imparato all’università e richiedevano attenzione e precisione in quanto un dosaggio non perfetto ne avrebbe alterato l’efficacia. Non per nulla esiste il detto: “Misurare con il bilancino del farmacista”.

Ghina iniziò la professione con il massimo impegno ed, evidentemente, con cura ed abilità, tanto che i risultati furono da subito soddisfacenti e le procurarono una clientela affezionata che nutriva in lei una fiducia illimitata e, impegnandosi nel seguire i propri clienti quando erano ammalati, arrivò a dare consigli a chi le si rivolgeva perché all’epoca, non esistendo le mutue, in paese erano tante le persone che non si potevano permettere la spesa di pagare il dottore, fermandosi però laddove si rendeva conto che le sue conoscenze non potevano supplire al parere del medico.

Il suo carattere forte e determinato le consentì di riscuotere la fiducia di chi era diventato suo cliente e, come succedeva a quei tempi ai farmacisti, divenne un personaggio influente e riconosciuto da tutta la comunità castellana.

Siccome era dotata di carisma unito ad una forte personalità fu una delle poche persone di Castello che non si iscrisse mai al PNF senza essere soggetta a persecuzioni, benché figlia di un anarchico le cui idee erano note a tutti, tanto che in occasione di una delle elezioni che si svolgevano in quegli anni dove era presente un’unica lista, alcuni fascisti vennero a prelevare da casa Carlò, che non aveva mai votato, per sfregio lo condussero fin sulla porta del seggio elettorale e, rivolti al presidente, annunciarono: “Carlò l’ha vutè”.

Proprio perché si era dimostrata un personaggio influente e ben considerato nel paese le furono rivolti solo alcuni piccoli sgarbi, come quella volta che il podestà le portò in farmacia un teschio chiedendole di pulirlo; lei non sollevò obiezioni, anzi, con le sue preparazioni, lo lucidò, poi avvisò il podestà che quello che le aveva portato era pronto e che sarebbe potuto passare in farmacia a ritirarlo.

In un’altra occasione, a ridosso del 28 ottobre, il podestà, tramite un suo incaricato, le fece sapere che era meravigliato del fatto che lei, un personaggio importante della comunità, non avesse mai partecipato a quella celebrazione, così quella mattina chiuse la farmacia, che si trovava proprio sotto l’edificio in cui aveva sede il municipio, e, con il grembiule bianco da farmacista, entrò bel bella nella sala del consiglio dove evidentemente il suo abbigliamento non convenzionale fu notato da tutti e questo comportamento fece in cinque minuti il giro del paese.

Poi successe un fatto molto grave: essendo venuto a sapere che i fascisti stavano cercando Machì, un calzolaio anarchico suo amico, per picchiarlo, Carlò passò davanti alla sua bottega avvisandolo: “Machì scapa ch’it zerca i fascesta” evitandogli una bastonatura. La cosa si venne a risapere e iniziò a correre voce che Carlò era stato proposto per il confino. Così Ghina, preoccupatissima, una sera si recò presso la sede locale del fascio in quanto sapeva che in quell’occasione sarebbe stato presente l’avvocato De Cinque, all’epoca un importante gerarca, per perorare la causa di suo padre e, anche grazie alla stima di cui godeva in paese ed alla sua forte personalità, fu talmente convincente che riuscì ad evitare che fossero prese misure punitive nei confronti di suo padre.

Dopo la metà degli anni venti si fidanzò con Cecchino Santandrea, ma il rapporto era alquanto singolare perché Cecchino era legatissimo alla sua famiglia e le sue sorelle che vivevano in casa, ambedue signorine, ne erano particolarmente gelose per cui il fidanzamento era anomalo per quei tempi in quanto Ghina non era accettata in casa del fidanzato, mentre lui aveva buoni rapporti con Carlò e Santina, tanto che quando venne a Castello, proprio a casa di Carlò, Errico Malatesta per parlare con gli anarchici castellani, lui era presente, pur non essendo un anarchico ma un libero pensatore libertario.

Verso la metà degli anni trenta giunse a Castello una compagnia di commedianti che faceva onore al detto “Avè una fà da cumigient” perché versavano nella miseria più nera. Il capo della compagnia aveva con sé un bimbo di sette otto anni, Sergio, che si doveva trascinare dietro perché la mamma lo aveva abbandonato appena nato e, il paese è piccolo, fu preso a benvolere sia da Ghina che dai suoi genitori così quando la compagnia se ne dovette andare il padre lasciò il bambino, temporaneamente disse, alla famiglia Solaroli dove, dopo tanto tempo iniziò a mangiare per quanta fame aveva. Era inverno e, quando si trattò la prima notte di metterlo a letto, per tranquillizzarlo gli dissero che nel letto gli avrebbero messo il prete e la suora, ma lui si mise a piangere disperatamente senza capire che si trattava degli arnesi che da noi si usavano per scaldare il letto, raccontando che, alla fine di uno spettacolo, lo avevano fatto dormire dentro una bara di scena perché nessuno poteva permettersi il costo di una stanza in una locanda.

Ci fu per un po’ di tempo uno scambio di lettere ed il padre credette che la cosa migliore per Sergio fosse rimanere a Castello e così il bambino entrò a far parte della famiglia dove non chiamò mai Ghina mamma, ma invece chiamò sempre nonno e nonna Carlo e Santina.

Per il suo carattere scoppiettante ebbe, da buon castellano, il suo soprannome: “Zinever” e completò gli studi diventando maestro, dando nel contempo una mano in farmacia dove si comportava con molta diligenza.

Quando nel 1937 morirono Lodovico e Fortunata Santandrea le sorelle di Cecchino gli si attaccarono ancora di più e lui si sentiva impegnato dall’ultimo biglietto che gli aveva affidato sua madre: “Cecchino ti raccomando le tue sorelle”.

Siccome di queste cose in casa se ne è sempre parlato con parsimonia faccio una ricostruzione personale basata solo sulla conoscenza dei miei genitori: penso che mia madre, dopo più di dieci anni di fidanzamento, abbia deciso di dare una svolta al rapporto, così nel 1938 una mattina, mentre era in farmacia con la sua grande amica Tina beglia, arrivò a prenderla Cecchino e Ghina chiese a Tina di prestarle il cappello che indossava e quando lei, curiosa come non mai, le chiese a che cosa le servisse le rispose “A vegh a maridem” ma naturalmente Tina, che sapeva vita morte e miracoli di tutto Castello, non le credette, invece Cecchino e Ghina si recarono a Imola dove fu il vescovo a celebrare il matrimonio.

Fecero poi un viaggio che a quell’epoca aveva dell’incredibile, andarono a Parigi dove Cecchino aveva un amico e una sera stavano per entrare nell’abitazione di un italiano che viveva là da rifugiato politico, ma l’amico li convinse a non andare perché quell’abitazione era sorvegliata e, ritornati in Italia, avrebbero certamente incontrato dei grossi problemi con le autorità fasciste.

Nonostante fossero sposati rimasero ambedue a vivere ognuno a casa propria, poi nel 1939 nacque Fortunata e, per festeggiare l’evento, fu stampato un biglietto che dava l’annuncio del lieto evento. Fortunata continuò a vivere con la mamma e con i nonni materni.

Cecchino però desiderava un figlio maschio e nel 1942 Ghina restò incinta ma, essendo una donna che non si risparmiava nessuna fatica, nel fare uno sforzo e si accorse di avere una perdita di sangue, così il bambino il 20 dicembre del 1942 nacque morto, ma gli fu comunque imposto il nome di Lodovico.

Si era in tempo di guerra ma, visto che lei aveva già 43 anni e Cecchino 51, concepirono un altro figlio, poi arrivò il fronte sul Senio e vi si arrestò, così tutta la famiglia Santandrea con la fedele domestica Gilda Piancastelli, compresa Ghina, sfollò nella casa della Serra dove io sono nato alle tre di pomeriggio del 10 ottobre del 1944. Cecchino allora inforcò la bicicletta, una Taunus, bianca, e, sotto le bombe, andò a Imola dal fioraio Mazzini per comprare alla moglie un mazzo di fiori.

Nella casa si erano attestati i tedeschi e, in generale, ci trattavano bene anche se mi è stato raccontato che una sera un tedesco ubriaco, fra il terrore dei miei genitori e delle mia zie, si avvicinò alla culla puntando una pistola, evidentemente senza usarla se sono qui a raccontarlo.

Mia mamma però dopo il parto ebbe dei gravi problemi di salute tanto che fu necessario che fosse ricoverata al Sant’Orsola dove le fu fatta una puntura lombare che deve essere stata dolorosissima se è vero che ogni volta che lo ricordava lo faceva con ancora il terrore negli occhi. D’altronde in tutta la mia vita l’ho vista piangere solo due volte: una domenica mattina in Via Venezian a Bologna quando uscì da una seduta dal dentista ed una notte quando molto sofferente venne a svegliarmi dicendo che aveva un infarto e chiedendomi di andare in farmacia a prenderle un medicinale; fortunatamente non era un infarto ma il “Fuoco di Sant’Antonio” che l’aveva colpita in maniera dolorosissima.

Durante il periodo in cui il fronte si era arrestato sul Senio a far la guardia alla farmacia con i nonni era rimasto Sergio che forniva a chi ne aveva bisogno i pochi medicinali rimasti perché l’edificio era stato quasi completamente distrutto dai bombardamenti. Ghina però era in possesso di una pistola che, avvolta nella carta oleata, aveva nascosto in un vaso di vetro che conteneva polvere di potassio e, quando in farmacia si presentò un ufficiale tedesco a chiedere del potassio, Sergio provò a dire che non ne aveva, ma questi, indicando il vaso, fece notare che era proprio lì davanti, così, usando una paletta con la massima circospezione, Sergio gliene preparò un sacchetto sapendo che, se avesse scoperto l’arma, ci sarebbe stata la fucilazione sia per lui che per la proprietaria della farmacia.

Per la Pasqua del 1945, quando ormai i tedeschi si stavano ritirando, dalla Serra facemmo tutti ritorno a Castello e, in quell’occasione, era venuto nonno Carlo che si avviò tenendo in braccio Fortunata, ma improvvisamente arrivò un aereo a mitragliare e Carlò, per proteggersi, si gettò con la bimba in un fosso e, solo dopo che il pericolo era passato, si rese conto che quel fosso era un deposito di bombe ed esplosivi che, fortunatamente, non era stato colpito.

Il giorno della liberazione i tedeschi, prima di ritirarsi, minarono tutte le colonne del portico, dalla piazza fino alla fine del portico verso Faenza, ma Sergio corse a strappare la miccia, salvando tutti gli edifici che, anche se colpiti dalle bombe e danneggiati gravemente, erano restati in piedi. Solo successivamente arrivarono in piazza i “liberatori”.

La guerra, oltre a morte e distruzione, portò nuovi sviluppi in tutti i campi, tanto che una delle invenzioni che maggiormente ebbero un beneficio per l’umanità fu la scoperta della penicillina che modificò radicalmente la scienza medica, così dai preparati dei farmacisti si passò a quelle che vennero chiamate “specialità”, cioè medicinali già pronti e confezionati, ma per un lungo periodo i vecchi farmacisti continuarono ad esercitare la loro professione di speziali, tanto che ricordo che per la febbre venivano confezionate le cosiddette “cartine” che consistevano in una miscela di polveri medicinali racchiuse in una carta sottilissima che doveva essere immersa nell’acqua per poi venire inghiottita dal malato, così come venivano preparate le mucillagini e tanti altri prodotti, ma piano piano questi preparati vennero sostituiti da medicinali già pronti venduti dietro la presentazione della ricetta medica.

Quando incominciò la ricostruzione del paese casa Santandrea fu ricostruita e per far sì che la mia famiglia vi si trasferisse, finalmente al completo, mentre la vecchia abitazione fu rifatta più o meno come era prima della guerra, nella parte di Via Camerini verso la casa del Dott. Bagnaresi fu predisposto un appartamento a sé stante in cui avrebbe dovuto andare ad abitare tutta la mia famiglia, ma invece ci trasferimmo tutti nella casa dove abitavano mio zio e le mie zie e mamma entrò in punta di piedi all’interno di una delle famiglie più in vista di Castello ed a poco a poco, grazie alla sua forte personalità, non solo fu ben accetta ma, dopo mio padre, diventò il punto di riferimento di tutta la famiglia, nonostante babbo amasse ripetere scherzosamente con la sua arguzia: “In casa mia comanda la Francia”

Il paese, dopo tante tribolazioni e lutti, ricominciò a prendere vita e arrivarono le grandi novità: le mutue, per cui i medici ed i medicinali non si pagavano più e i malati potevano averli gratis e questo ne incrementò la vendita a favore dei farmacisti il cui lavoro aumentò esponenzialmente, ma Ghina rimase per tutti i suoi clienti la confidente anche se, per rispetto verso i medici, con i quali aveva ottimi rapporti e reciproco rispetto, quando pensava che i suoi consigli potessero confliggere con le diagnosi mediche, rimandava al medico curante la risoluzione dei quesiti che ormai i pazienti erano da sempre abituati a sottoporle.

Pur essendo una persona che incuteva soggezione nessuno dei suoi clienti la chiamava dottoressa, ma per tutti loro era semplicemente Ghina.

Quando fu ricostruita la casa la farmacia si trovava sotto il portico vicino alla macelleria di Badiali, ma i locali erano troppo piccoli per l’attività che andava sempre più espandendosi, così Ghina, che ha sempre sofferto del cosiddetto “mal della pietra”, rivoluzionò sia la casa sia la farmacia che spostò nell’angolo fra la Via Emilia e la piazza, ingrandendola e ricavando locali più spaziosi sia per la farmacia che per i magazzeni.

L’attività prosperava tanto che ogni tanto il venerdì, giorno di mercato, poteva dire con soddisfazione che l’incasso era di ben 50.000 lire, cifra ragguardevole all’epoca.

A me piaceva stare in farmacia ed avevo incominciato ad imparare cosa c’era nei cassetti del banco ed a 6-7 anni feci la prima esperienza di farmacista in erba: una mattina mamma mi disse che doveva salire in casa, raccomandandomi di non abbandonare la farmacia per nessun motivo, ma poco dopo entrò Bagiola, grande amico di nonno Carlo, dicendo che aveva mal di testa, allora presi dal cassetto una bustina di Saridon (che allora costava 40 lire) poi, per sicurezza, salii in casa chiedendo se potevo darglielo e mi presi una bella sfuriata perché mi ero allontanato dalla farmacia nonostante mamma mi avesse ordinato di non farlo, ma, come sapevo, il Saridon andava bene per il mal di testa e conclusi la vendita.

Con la farmacia Bolognini i rapporti sono sempre ottimi, con i turni domenicali ed il servizio notturno alternati ogni settimana e, per una regola non scritta, Gino Bolognini teneva aperto il giorno di Natale e Ghina il primo dell’anno.

Poiché il lavoro aumentava sempre di più Ghina assunse in tempi diversi due farmaciste appena laureate, Valeria Zanelli prima, poi Maria Ballardini, ma evidentemente non era sufficiente la loro collaborazione per far fronte al lavoro nonostante anche Sergio desse una mano, così cominciò a “corteggiare” Tino Biancini, per tutti Tinè d’Olga, che aveva già svolto il lavoro di commesso di farmacia, ma lui all’epoca lavorava nella bottega di Pagnoca e, benché lo stipendio propostogli fosse superiore, promise che sarebbe andato a lavorare in farmacia solo dopo che Pagnoca avesse cessato l’attività: altri tempi e altre persone.

Quando Pagnoca chiuse il negozio Tino venne a lavorare in farmacia, rimanendoci per più di trent’anni fino al momento della pensione.

Dopo la metà degli anni 50 gli italiani cominciarono ad andare in ferie, specialmente al mare, in particolare a Rimini, e le domeniche pomeriggio d’estate, quando la farmacia era aperta per turno, Carlò si sedeva sotto il portico su un banzolino di fianco alla porta e alla sera riferiva il numero esatto delle automobili che erano passate lungo la Via Emilia, sia verso Rimini che di ritorno dal mare ed era una sua caratteristica questa precisione che gli veniva riconosciuta da Cecchino che si fidava completamente dei suoi numeri.

Nel 1956 Carlò, che anni prima era stato colpito da un ictus che la aveva costretto a girare con il bastone, che lui, quando mi minacciava scherzosamente, non so perché chiamava Pediani, si aggravò e la prognosi era decisamente negativa, e di quei giorni mi sono stati raccontati due episodi che mi sono rimasti impressi nella mente: una sera era presente zio Cencio, venuto appositamente da Ferrara, che si offrì di assisterlo lui per tutta la notte per dare sollievo a Ghina che si era assunta quel compito, ma lei rimase lo stesso e, durante la notte, Carlò si svegliò e, vedendo Cencio appoggiato al letto che dormiva, si rivolse a mamma dicendole: “E l’era lò ch’um aveva da badé”, mentre qualche giorno dopo, quando sembrava che fosse alla fine, al capezzale c’era anche Cecchino che però venne via commentando: “Carlò l’ha amulè una biastema garnida. Par sta nott un s’mor”.

Carlò morì in agosto, i suoi compagni anarchici affissero un commovente manifesto funebre e, siccome allora si moriva in casa, il funerale, rigorosamente civile, attraversò la piazza e, per andare al cimitero, passò davanti a San Petronio e fu l’ultima volta che che accadde perché Don Sermasi, l’arciprete, se ne lamentò con il sindaco che da allora in poi vietò che i funerali civili transitassero davanti alla chiesa. Per la verità nel 1968 quando morì Armando Borghi, che aveva espresso il desiderio di passare per il suo ultimo viaggio sotto la Torre, il corteo doveva proseguire lungo Via Ginnasi, ma gli anarchici bloccarono tutto pretendendo che si proseguisse lungo Via Garavini e fu il buon senso del sindaco Nicodemo Montanari a dare il via libera evitando spiacevoli incidenti in occasione del funerale dell’illustre concittadino.

Allora le farmacie non chiudevano per ferie e noi andavamo un mese al mare a Rimini accompagnati o da mia zia, o da Sergio o da una delle dottoresse e il sabato sera venivano babbo, e mamma quando non era di turno, ma un pomeriggio mamma arrivò con due belle notizie: Sergio era entrato di ruolo come maestro e lei e Bolognini, avevano deciso di iniziare a chiudere per quindici giorni d’estate perché, disse, “An voi fè i suld par la cassa”.

Poiché nella scala dei valori di Ghina, subito dopo la famiglia, veniva la farmacia, la sua vita, che le aveva dato enormi soddisfazioni, per paura che l’attività andasse perduta, decise che Fortunata, in quanto figlia maggiore, si iscrivesse a Farmacia poiché all’epoca la legge prevedeva che il figlio di un farmacista, purché iscritto a tale facoltà, avesse il diritto, una volta laureato, di subentrare nell’attività anche nel caso in cui nel frattempo fosse morto il titolare.

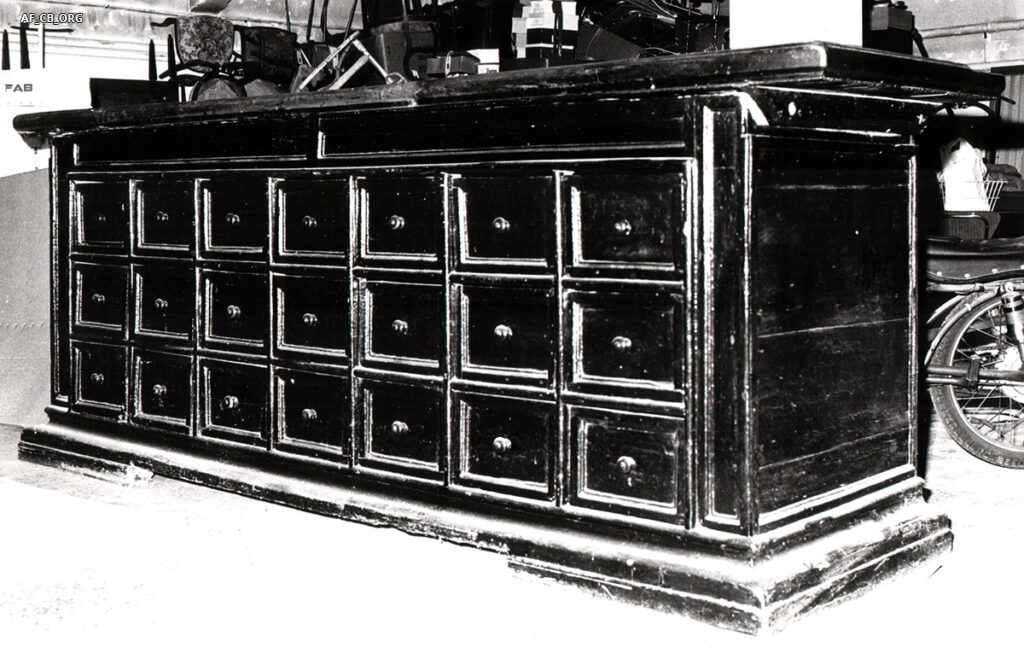

Il banco era un massiccio mobile del 600, forse appartenuto a monaci speziali, che aveva nella parte anteriore 21 cassetti, uno per ogni lettera dell’alfabeto, in cui venivano tenute le erbe e gli altri prodotti medicinali che usavano all’epoca, dietro il banco c’erano due scansie con i tipici vasi da farmacia anch’essi del 600 contenenti i prodotti che servivano per le preparazioni manuali e, in alto, chiuso a chiave, un mobiletto con il teschio ove erano custoditi i veleni e gli oppiacei, mobiletto a cui aveva accesso solo Ghina e di cui peraltro nessuno sapeva dove tenesse la chiave, mentre nell’ampio retro della farmacia c’era il magazzeno con gli alti scaffali in cui si trovavano tutti i medicinali in ordine alfabetico.

A fianco del magazzeno c’era un ampio corridoio, il regno di Ghina, perché lì sapeva solo lei come muoversi, dove su un mobile c’erano i medicinali del Dott. Budini, il Dottore dei fiori, che ai pazienti prescriveva 2 fiale, 15 compresse, mezza bottiglia di sciroppo, ma mai una confezione intera ed in fondo lo scaffale dei prodotti per la veterinaria, messi non in ordine alfabetico, ma secondo un suo personale criterio che metteva in difficoltà nel reperirli tutti quelli che dovevano accedervi. Era infatti lei che, quando non serviva il veterinario, prescriveva le cure per gli animali, specie quelli da cortile e le arzdore le si affidavano ciecamente, ma una volta che una contadina le chiese aiuto perché: “Um mor tott i pisè c’sa putegna fè?”, le rispose :”Un bèl funerel”.

Le famiglie contadine, Taramot, Madòna, Santa Catarena e tante altre si rivolgevano a lei con fiducia, “segnavano” e alla fine dell’anno si presentava l’arzdor per pagare cercando di ottenere uno sconticino. Appassionata di calcio riforniva del necessario la squadra del Castello e, a campionato finito, come si usa dire, stracciava la lista.

Nicola Utili, non so in quale occasione, le aveva confidato gli ingredienti e le dosi per un preparato di cui lui si serviva nella sua arte di liutaio e che poteva avere un uso anche medico, penso per le emorroidi, raccomandandosi di non rivelarne a nessuno la composizione e lei quel segreto se l’è portato nella tomba.

Ghina conosceva i problemi sanitari di tutti i suoi clienti ma, da professionista seria e scrupolosa quale era, non ne parlava mai, neppure in famiglia, ed era molto attenta alla riservatezza dei suoi clienti, come accadde una mattina quando una ragazza ebbe una crisi epilettica in farmacia: mandò fuori i clienti, chiuse la saracinesca e non riaprì finché la ragazza non si fu ripresa.

Le piaceva invece raccontare episodi divertenti, come quando i clienti, inglesizzando la pronuncia, le chiedevano un litro di alcùl, o quando una mattina Edgardo Contarini, che lavorava come garzone da Zuffa, venne con una ricetta per un medicinale che lei non aveva e, siccome veniva spesso per conto di Zuffa, lei gli disse di andare a chiedere al padrone se andava bene lo stesso che il medicinale arrivasse nel pomeriggio; poco dopo Contarini ritornò dicendole: “Zuffa l’ha dett c’us infrega” e allora gli chiese: “Ma la midgena l’ha n’è par lò?” e la risposta fu; “Nò l’è par mì mé”.

Poco dopo che Fortunata si laureò le intestò la farmacia, pur continuando lei ad essere il deus ex machina, a fare i turni di notte alternandosi con Tino (Sergio nel frattempo si era sposato) ed a fare gli ordini ai magazzini all’ingrosso.

Poi, per dare maggiore impulso all’attività, visto che le esigenze della clientela si erano affinate, dotò la farmacia di un ampio scaffale per farne un reparto di cosmetici e profumeria, una novità per le farmacie, ma d’altronde il fiuto per lo sviluppo della sua professione, che ha sempre svolto con amore e passione, la aveva accompagnata fin da quell’ oramai lontano 1925.

Nei primi anni 80 fu colpita da un infarto di estrema gravità che la costrinse, anche dopo che si era ripresa, ad abbandonare quella professione che era stato tutta la sua vita e Fortunata decise che la professione di farmacista non faceva per lei, d’altronde con mamma non ne aveva mai fatto mistero, e così la “Farmacia Solaroli, Antica Farmacia Tassinari” come era impresso nel suo timbro, fu venduta.

Il contraccolpo fu forte ma Ghina, con il suo carattere di ferro, riuscì a superarlo finché fu colpita da un grave problema di salute: superò anche quello, ma quando si ripresentò venne ricoverata a Faenza nella clinica Stacchini dove io, anche trascurando la mia professione, cercavo di andarla a trovare ogni giorno per ricompensare, sia pure in minima parte, l’immenso amore che lei mi aveva donato per 41 anni.

Il 19 aprile del 1985 dovevo essere alle 10 in Tribunale a Ravenna per un interrogatorio penale e mi alzai presto per potermi fermare in clinica a salutarla e dove la trovai bene, poi alle 9 e mezzo la salutai dicendo che andavo a Ravenna e che, quando avessi finito, sarei ripassato. Lei mi disse: “Va piano” e quelle sono state le ultime parole che ho sentito da lei perché, quando tornai, era entrata in coma. Rimasi al suo capezzale tutto il pomeriggio e tutta la notte, stando bene attendo a non addormentarmi, memore di quanto era accaduto quando mio zio Cencio voleva fare la notte a Carlò.

La mattina andai a casa a dormire e nel pomeriggio tornai a Faenza dove alle sette e un quarto si spense davanti ai suoi figli a cui aveva donato amore e inculcato l’insegnamento dei valori che l’avevano accompagnata per una vita che, ne sono certo, la aveva resa degna di essere vissuta.

Lascia un commento