Personaggi del vecchio Castello: Lifonsi (Alfonso Borzatta)

a cura di Andrea Soglia

E’ una fortuna che scrittori castellani del passato come Francesco Serantini, Ubaldo Galli e Oddo Diversi abbiano lasciato nei loro testi tracce dei personaggi cosiddetti “minori” contribuendo a salvarne in qualche modo la memoria ed evitando di consegnarli totalmente all’oblio. In alcuni casi, mettendo assieme le varie tracce come se fossero tessere di un mosaico, emergono personaggi di notevolissimo spessore umano e culturale, seppure provenienti dal “popolo” e titolari dei più umili mestieri.

E’ una fortuna che scrittori castellani del passato come Francesco Serantini, Ubaldo Galli e Oddo Diversi abbiano lasciato nei loro testi tracce dei personaggi cosiddetti “minori” contribuendo a salvarne in qualche modo la memoria ed evitando di consegnarli totalmente all’oblio. In alcuni casi, mettendo assieme le varie tracce come se fossero tessere di un mosaico, emergono personaggi di notevolissimo spessore umano e culturale, seppure provenienti dal “popolo” e titolari dei più umili mestieri.

E’ questo il caso di Lifonsi, al secolo Alfonso Borzatta, nato a Castel Bolognese nel 1885 da Matteo (probabilmente il Matì d’Dumigiôla protagonista del memorabile racconto di Ubaldo Galli “La tamplêda”) e Maria Dalprato. Sposo di Luigia Tampieri (detta la Prita), ebbe almeno tre figli: Maria, Arsenio e Torondo. Morì a Castello nel 1942.

Lifonsi era becchino, selcino, favoleggiatore, anarchico (e anarchico sarà il figlio Arsenio) e addetto alla chiamata dei numeri della tombola durante la festa della Pentecoste. Fu anche combattente nella Prima guerra mondiale (e in ricordo della Cima Coltorondo presso la quale aveva combattuto ricavò il nome di uno dei figli), a quanto pare guadagnandosi sul campo il grado di aiutante di battaglia (di rado riservato a soldati semplici non usciti dalla scuola ufficiali), forse a seguito del gesto umanitario e nel contempo quasi “eroico” che ci narra Francesco Serantini nel racconto interamente dedicato al nostro, intitolato “Lifonsi”. Questo racconto, pubblicato sul prestigioso periodico “L’Illustrazione italiana” nel 1918 è l’opera “prima” di Serantini scrittore di narrativa, che conoscerà il successo solo 30 anni dopo, nel 1948. Pur essendovi qualche inevitabile finzione letteraria, la novella contiene senz’altro molti fatti veri e ci descrive in modo notevole (e secondo noi, fedele) il carattere di Lifonsi. Ve la proponiamo per intero, essendo poco o per nulla conosciuta, e la facciamo precedere da alcuni brani tratti dagli scritti di Ubaldo Galli e Oddo Diversi.

Lifonsi favoleggiatore e selcino

Cs’el ch’u t’dis la tu natura?

Stê cuntent e di’ dal foti

(Lifonsi e’ fulêster)

“Giungeva così l’ora del favoleggiatore, centro della serata. Uomini usciti dal popolo, dotati di una memoria ferrea, di grande inventiva e capacità di attrarre l’attenzione degli ascoltatori. Narravano in un dialetto che usciva dalla loro bocca chiaro e fluente come l’acqua di fiume le storie antiche, le favole trasmesse loro da altri fulêster venuti prima. Depositari di un patrimonio di sogni meraviglioso lo regalavano per il piacere di un popolo di contadini, di braccianti, di poveri a riscatto, almeno per un giorno, di tutta una vita di fatica, di stenti e di miseria.

Dai quindici anni in su avevo bazzicato, amico e tifoso, con uno degli ultimi favoleggiatori: Lifonsi. Faceva il selcino quando le strade delle città e dei paesi erano lastricate con sassi da selciato. Un artista nel suo mestiere. In ginocchio, per dieci dodici ore al giorno a mettere uno accanto all’altro i sassi grossi come il pugno.

La stagione lavorativa andava da marzo a San Martino. Nei mesi invernali Lifonsi si trasformava in un mago. Tutto un mondo di personaggi, di avvenimenti veri o inventati nascevano dalla sua fantasia e dalla sua immaginazione. L’ho sentito dire: “Non basta conoscere un bel fatto, bisogna anche saperlo raccontare”. Era ricercato dappertutto. Per le feste parrocchiali, per i santantoni quando si faceva baldoria e lui, nel semibuio delle stalle, incantava la sua gente”.

(dal racconto dialettale di Ubaldo Galli “Triduv”)

Lifonsi e la tombola di Pentecoste

“La torre indorata dai raggi del sole calante, i rondoni volanti sempre più in alto con strida che si intrecciavano ai ruggiti della gente, stanca di attendere l’avvio della tombola, portavano l’ambiente al punto giusto. Finalmente Santino Amadei, cursore comunale, esponeva la bandiera col drappo rosso per segnalare l’arrivo di Lifonsi deputato alla chiamata dei numeri davano un po’ di tregua. Uno squillo di tromba e la voce stentorea di Lifonsi accendeva l’aria: “Numeroooo”.

Si intrecciava allora fra quei di sotto e l’annunciatore dei numeri un dialogo, un’infilata di botta e risposta costituenti un divertimento senza pari”

(dal racconto dialettale di Ubaldo Galli “Pentecòst d’una volta a Castèll”)

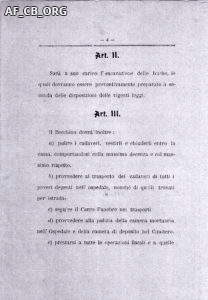

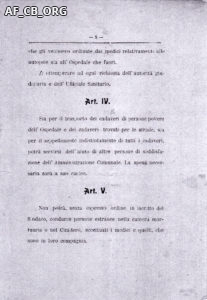

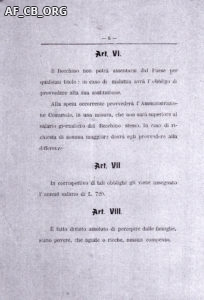

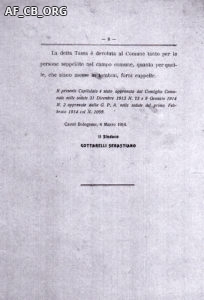

Lifonsi becchino

Lo era già al momento del matrimonio, nel 1910, e quindi anche nel 1914 quando il Comune approvò il Capitolato del Becchino in cui venivano messi nero su bianco tutti i doveri del becchino. Un documento a suo modo notevole che vi proponiamo in copia integrale (ringraziamo per la segnalazione Paolo Grandi) per farvi comprendere la delicatezza e l’importanza del compito. Durante la Prima guerra mondiale la moglie Luigia molto probabilmente sostituì il marito nelle mansioni.

Oddo Diversi ci racconta un aneddoto di Lifonsi becchino, probabilmente appreso dal figlio Arsenio: “Anche Lifonsi aveva le sue burlette e beffe. In servizio al cimitero, accolse nel suo regno, in una tempestosa giornata d’estate del 1936, la salma di un vecchio gerarca che lo aveva mortificato nei torbidi anni venti. Il maltempo fece sciogliere velocemente il corteo funebre e Lifonsi rimase solo nella camera mortuaria davanti alla bara. Estrasse con un sorriso ironico dal taschino del corpetto una moneta, l’alzò tenendola fra pollice e indice della mano destra e la posò sulla cassa facendola suonare dicendo: “Am scumèt questa què s’ce bôn dê fura… ?!?” (dall’articolo “Al strazéri”, La Piè, 1984)

Il Capitolato del Becchino approvato nel 1914 dal comune di Castel Bolognese

LIFONSI, Novella di Francesco Serantini

(tratto da L’Illustrazione italiana n. 35, 1 settembre 1918)

(trascrizione a cura di Maria Teresa Liverani, Carlo e Alessia Bruni)

Eravamo amici, io e Lifonsi.

Lifonsi era un filosofo, ma, per via di dar da mangiare alla moglie e non so più a quanti figliuoli, faceva il becchino, mestiere non troppo rimunerativo, specialmente nei paesi, ma che più d’ogni altro concilia la meditazione e però dicevole assai per i filosofi in genere.

Coi morti si ragiona bene: sono degli ascoltatori discreti e pazienti, senza contare che non contradicono mai, lodevole abitudine codesta che fa parere molte cose e rende anche ai vivi vantaggi inestimabili. Inoltre è difficile perdere con loro il così detto filo del discorso, e anche questo ha la sua brava importanza, perché qualche volta, insieme con il filo, si possono perdere le staffe e rovinarsi con niente un’onesta riputazione. Ciò a molte anime timorate può anche sembrare macabro.

– Veda, signore, – mi diceva Lifonsi, – è questione d’abitudine; io ci mi ci trovo benissimo, a parte che essi sono assai migliori dei vivi. Del resto, vi sono alcuni i quali hanno il monopolio dei discorsi funebri e altri che vanno invariabilmente ad ascoltarli: ciò è ben peggio, mi creda.

Ho detto Lifonsi era un filosofo. Tornando a lui, aggiungo che aveva trent’anni quando, come dicono in Romagna, sbagliò, o meglio, sbagliarono in due: lui e una ragazza. La cosa pareva impossibile per entrambi. Ella era alta, fresca, giovine e aveva negli occhi il fuoco delle soavi donne del pian di Romagna; egli era vissuto fino allora biondo, magro, un po’ patito, non sapeva bene nè pur lui come, perché non faceva nulla. L’estate, si arrostiva al sole come i ramarri; l’inverno, si scaldava dove poteva: estate e inverno dormiva nella stalla di Bagióla e quella era la sua casa. Le massaie non gli rifiutavano qualche indumento smesso, perché era buono, servizievole, parlava poco e non faceva male a nessuno.

La sua passione era la lettura: leggeva tutto quanto gli capitasse, procurandoselo in tutti i modi. Una volta aveva lavorato una settimana intera al servizio di una fruttivendola per averne alcuni volumi le cui pagine erano destinate a ravvolger frutta. Tra essi aveva trovato la Consolazione della filosofia, di Severino Boezio. Conosceva la Divina Commedia e con la medesima vocazione e lo stesso buon volere leggeva le più disparate cose del mondo; un giorno gli vidi in mano l’Asino d’oro volgarizzato dal Fiorenzuola e i Discorsi degli animali che dio sa donde mai li aveva pescati. Ai racconti gaudiosi della lieta brigata fuggita davanti alla peste di Fiorenza giurava di aver passato ore deliziose; ma non egli solo, che il Decamerone l’aveva letto una volta che era stato, secondo le sue abitudini, al Convento dei Frati, in collina, per aiutarvi il padre ortolano in certi suoi lavori. Così nei pomeriggi, durante la siesta, elaborava il discreto desinare, leggendo a fra Macario le invenzioni del suo confratello Cipolla, l’astuzia del sere di Varlungo, le beffe patite da Calandrino e altre cose ancora che divertivano assai il buon frate, riempiendo lui di altissima maraviglia e il suo largo naso di starnutifero tabacco.

Il tipografo del paese, un matto d’ingegno che se la diceva con le Muse, gli leggeva il Tasso e l’Ariosto. Allora prendevano le vie dei campi, lungo gli argini erbosi, verso il fiume ricco d’ombra e di frescura e non tornavano che a sera. Ne veniva che spesso i torchi gemevano la notte con grande dispetto di Lorenzino di Sassatello il quale abitava lì accosto e, con tutto quel cigolio, non gli riusciva di prendere sonno:

– Almeno li ungesse, – strillava quel cristiano, – ché mi sembrano tante anime del purgatorio.

Lifonsi, per sdebitarsi, aiutava sovente l’amico lettore.

Gianni detto il Maschio, proprietario del “Caffè della Guerra” – Gianni si era battuto a Domokos- gli permetteva di leggere i giornali e le riviste in cambio di cento piccoli servizi. Possedeva inoltre una Storia di Napoleone del Laurent regalatagli da Galifetti, cenciaio e cacciatore, per un barbagianni che Lifonsi aveva catturato nel fienile di Bagióla:

– Amico mio, – aveva detto il filosofo al suo prigioniero – conviene che tu ti rassegni per due mesi a fare da richiamo alle lodole; in fondo, è un mestiere come un altro e conosco molti uomini i quali fanno peggio. Riavrai quindi la tua libertà e alla fine sarà stato un vantaggio per tutti: per Galifetti che va a caccia, per me che avrò Napoleone senza spendere un soldo, per te ancora che avrai imparato due cose non del tutto inutili: a amare la libertà e a conoscere quel tuo simile animale superiore che si chiama l’uomo, la qual cosa ti procurerà fra i tuoi altissima rinomanza e fama di saggio.

Per la cronaca, può essere interessante sapere che Galifetti possedeva la Storia per averla acquistata con una partita di stracci, ossa e ferro vecchio.

Un intellettuale del paese gli aveva regalato Così parlarono due imbecilli, e un imbecille Così parlò Zarathustra, mentre l’arciprete gli prestava volentieri libri, prima perché Lifonsi li teneva con cura meticolosa, poi perché le domeniche aiutava il campanaro e, all’occasione, cantava nel coro.

In sostanza egli, pur prestandosi qua e là, non faceva nulla; un mestiere qualunque o un padrone gli avrebbero impedito di dedicarsi alla sua passione favorita, mentre così era libero come gli uccelli dell’aria e i pesci del mare. Si contentava di tutto, accettando con egual viso il molto e il poco, mantenendo inalterato quel suo buon fondo gioviale anche se i fati volgessero avversi e più d’una volta colazione pranzo e cena si fossero fraternamente uniti, semel in die, in cordiale simposio; in tal caso non era raro che il filosofo, a diletto del corpo e sollievo dello spirito, rileggesse quel buon Rabelais là dove conta di Gargantua e di Pantagruel. Era felice, perché contento del proprio stato e conservava una certa fierezza, perché accettava tutto da tutti senza chieder nulla a nessuno. Quella sua dolce povertà francescana non lo avviliva. Aveva stabilito fra sé e il mondo un equilibrio raro che gli evitava costantemente ogni contrasto con gli esseri circostanti, per modo che egli ignorava le ansie, i dubbi, gli assilli, la cupidigia dei desideri smodati, la sete delle brame insodisfatte. Libero da cure, non parteggiava né per uomini né per sistemi, vivendo interamente in sé, per il diletto del suo spirito semplice, con la sua mania innocente.

Lo prendevano, in paese, tra il serio e il faceto, ma è certo che valeva assai più di molti i quali sogliono salire in bigoncia, urlano sulle piazze per i trivi, seggono qualche volta sul banco dei signori giurati, o su qualche altro banco, discutono sempre la politica fra un sorso e l’altro di caffè e fanno manovrare gli eserciti sul marmo dei tavolini.

Egli li stava a sentire costoro, macinando lentamente il caffè in uno stambugio attiguo alla retrosala dell’esercizio di Gianni dove si radunavano i maggiorenti del paese. Un bello spirito aveva definito quel luogo: la fucina dell’opinione pubblica. Però che molta gregge paesana professava e sosteneva le idee e i punti di vista che uscivano di là.

*

Fu una mattina, una dolce mattina sul finire di settembre, quando gli alberi cominciano a imbiondire e l’aria rinfresca, mentre dai piani rugiadosi le allodole si levano, cantando, verso il sole. Nella chiarità mattinale salivano le canzoni dei forti uomini della terra, mista all’odore acre delle biade.

Ella procedeva sul viale curva sotto un gran fascio di erba lupinella; egli sul sedile di pietra leggeva un libro:

– O Rosa, Dio vi conservi così fresca, non volete che vi aiuti?

Ella rise forte, mostrando la gola calda e carnosa tra i biancori dei denti e dilatando i grandi occhi sotto le ciglia nere. Poi cedette il fascio.

Rosa si avvide quella mattina che Lifonsi aveva due begli occhi d’un celeste carico e anche i denti aveva belli: piccoli bianchi serrati nella bocca ben fatta.

Le allodole canterine, quelle che hanno il ciuffo sul capo e si levano alte alte, i tordi ottobrini amici delle siepi, i filari gravi dei pingui grappoli d’oro della bionda albana, il dolce pian di Romagna fatto per l’amore, assolato e fecondo tra i verdi colli e la murmure pineta, seppero l’idillio.

Poi la cosa fu palese e, come pareva impossibile, il rumore fu grande.

Portò la novella un giorno, verso le due, nel Caffè di Gianni, Annio Anséna, detto il Tigre, forse perché era il più gioviale e insieme il più mansueto uomo del mondo. Anséna era forte come un toro e aveva fama di piacere assai alle donne, inoltre era rinomato per le notizie sensazionali che riusciva sempre a sapere e a dare per il primo; affermava poi di serbare nel suo largo petto molti segreti.

In quell’ora pomeridiana il Caffè era affollatissimo e vi si faceva un gran baccano di inferno. Mario Dal Campo aveva impostato un’elegante questione sulle donne e subito si erano delineati i due partiti, le due correnti opposte. Da poi che in Romagna non è permesso ad alcuno esser privo di una qualsiasi opinione e ognuno, anche non richiesto, mette fuori la propria; inoltre c’è, tra il popolo, il lodevole costume di parlare in molti in una volta e quasi sempre a voce altissima con questi vantaggi indiscussi: che la logica e la ragione non ne scapitano mai, ognuno si sfoga a dire la sua e nessuno, a urla finite, è convinto di avere avuto torto.

Così, profittando di un istante di tregua, Annio Anséna, che era entrato da poco, buttò là la notizia serio, contento, sodisfatto.

Nel Caffè della Guerra le discussioni e i comenti furono lunghi e vari. E disse infine Gian Fiore, dal grosso naso pavonazzo, levandosi, che era tardi, disse, chi sa poi perché: «basta, vedrete che non la prenderà».

Sì, sì, l’avrebbe sposata, povero buon Lifonsi, l’avrebbe sposata per cento e una validissime ragioni, ma… come fare? Da prima, nella sua gran semplicità, animato dal miglior buon volere, aveva detto: «eccomi sono pronto!» ma una risata feroce, convulsa della suocera futura lo aveva schiacciato: «sposare te e la fame, vagabondo!?»

Il fiero dolore materiato di vergogna pungente di quella madre offesa ricondusse il filosofo sulla via della realtà; si ricordò di Biante per concludere che nè pure il savio se la sarebbe cavata: altro che portare con sè tutti i beni, mangiare bisognava!!

E si diede a cercare, a cercare con ansia, con una febbre che non aveva provata mai, che non si conosceva. Ma non era facile.

Nocentone, che gli voleva bene e aveva buon cuore, si sarebbe adoprato per farlo accettare tra i facchini della piazza. Erano costoro gente robusta, sempre pronti alla beffa e a menar le mani, mangiatori formidabili e fieramente avversi all’acqua e a Dio; uno di essi, tal Bastigliano, era il più sollazzevole uomo che mai. Inoltre guadagnavano bene. Ma il filosofo si trovava a essere ancor più magro e stremenzito e poi non amava il vino. Nelle scuole non lo vollero come bidello e il posto di custode della biblioteca, invece che a lui, toccò a Natale Binda, detto Lasagnone, che non sapeva leggere, ma, in compenso, aveva mandata sua moglie a raccomandarsi dal signor sindaco.

Per la prima volta Lifonsi meditò profondamente se la vita fosse un bene.

– Perché non fai il becchino? – gli domandò un giorno l’arciprete.

Egli rimase lì a guardarlo. Giusto in municipio cercavano uno che volesse sostituire il vecchio Nastagio il quale, a furia di sepellire gli altri, ormai non ne poteva più.

-È un mestiere come un altro – seguitava il buon prete – un mestiere facile e un pane sicuro.

-Eh, un mestiere come un altro! questo poi…

-Ma certo; come un altro! sentiamo: cosa ci trovi?

-Nulla e tutto, reverendo, tutto e nulla!

Don Ezechia lo squadrò con un sorriso fra l’ironico e il compassionevole:

-Lifonsi, tu sei un asino! – e gli voltò le spalle.

-Uhm… il beccamorti! non mi va proprio. Che idea gli è venuta dunque a don Zechia? e poi forse non avrei neanche il coraggio. Non c’è niente di strano, lo capisco, ma fa sempre un certo non so che: becchino; che ne dirà la gente? oh, per questo poi non bado alle chiacchere io! Piuttosto Rosa… «È un mestiere come un altro e un pane sicuro». Un pane sicuro! quando mai l’aveva posseduto egli? e adesso non si affannava da tanti giorni per assicurarselo?

-Lifonsi, tu sei un asino! – Egli si volse, levandosi in piedi: non c’era nessuno.

Ma si disse: «Forse Don Zechia ha ragione».

Ottanta lire al mese, la casa gratis e gli incerti. C’era da vivere, se bene Rosa avesse pianto non poco, da prima: non l’aveva amato beccamorti lei. Ma egli riuscì a persuaderla e a consolarla.

Così la prima vittoria il filosofo la riportò sulle donne.

Per secolare disputazione di dotti e di indotti non si può stabilire se essa sia la più facile o la più difficile di tutte.

*

Era stata come una parentesi nella sua vita eguale. Egli ritrovò ben presto sé stesso, il suo equilibrio, tornò a essere l’uomo di prima: più assestato, meglio nutrito, contento come sempre di ogni sua cosa. Divideva la giornata tra la famiglia e il camposanto: due cure nuove per lui. Quel mestiere che gli consentiva tanta libertà non gli parve ingrato e gli piacque. E poi era tutt’altro che grave. Si affezionò al suo cimitero e finì col passarvi molte ore. A volte leggeva a lungo seduto all’ombra dei salici, ma aveva anche per i poveri morti le cure più buone, le attenzioni più delicate: apriva per essi le fosse comode, profonde, liberava i tumuli dalle erbacce, rabberciava le croci cadenti, ripassava la vernice sulle iscrizioni scolorite, rincalzava i fiori, annaffiava le aiuole, discorreva, in fine, con i suoi morti. Quel suo spirito contemplativo, incline alla meditazione, ritrovava colà una rispondenza perfetta, sì che ogni cosa che lo circondava gli divenne presto familiare. La silenziosa pace di quel recinto, il luminoso sorriso della sua bella donna erano per lui la soddisfazione più intima, la gioia più grande. E i suoi libri.

Egli non desiderava nulla.

Seppellì Nastagio e il vecchio arciprete tra i primi, e seppellì gli umili e i superbi, i ricchi e i miserabili, gli innocenti e i peccatori ed ebbe per tutti, insieme con le stesse cure disinteressate, una parola di pietà, un pensiero indulgente di compatimento.

Lo trovai un giorno intento a scavare nel recinto comune e mi spiegò che era per il Balbi. Era costui un emerito strozzino, sordidamente tirato, morto a cinquant’anni gonfio di danaro, al quale gli eredi non concedevano nè pure il conforto di una tomba sotto il portico, al riparo dell’acqua.

– Lo metto qui, vede, vicino a Malegaccio; si ricorda? … Malegaccio, quel povero che stava sempre al sole!

– Così l’avaro che nulla aveva mai goduto al mondo riposerebbe vicino al mendicante che almeno si era presa tutta quanta la sua parte di sole.

– Se gli uomini venissero più spesso qua dentro – disse Lifonsi – sarebbero certamente migliori.

In tal modo, dalla dimora dei trapassati, quel filosofo guardava nella vita.

Poi un giorno la voce della guerra giunse anche al piccolo recinto guardato attorno da alti pioppi. Tutte le piante erano in fiore là entro quando Lifonsi partì e a sera le passere andavano in amore tra il fogliame.

Il successore fu un vecchio che si ubriacava regolarmente ogni giorno e al quale si dovette aumentare la mercede.

Poveri buoni morti! Le fosse somigliavano a buche irregolari, i fiori, trascurati, appassivano, le male erbe invadevano dappertutto; c’era un non so che di triste, di desolato, di abbandonato in quel camposanto, che accorava. Tutto cadeva in rovina. I salici piegavano melanconicamente sulle tombe.

Fu un altro pretesto per la minoranza la quale, una sera, se ne avvalse per attaccare, come sempre, in pieno Consiglio Comunale, il malgoverno del signor sindaco. Allora il cavaliere Rambò, assessore edile, levatosi a rispondere, pronunziò un bellissimo discorso in difesa del suo partito.

Mentre tali cose succedevano in patria, il bersagliere Lifonsi faceva bravamente il suo dovere nelle prime linee.

Una notte – era un gran buio – il nemico venne all’assalto ma fu respinto e lasciò parecchi dei suoi sul terreno. Uno ve n’era, caduto lì a dieci passi dalla trincea, proprio presso il reticolato. Quel morto cominciò a recare non poco fastidio per il lezzo che veniva vie più emanando e non c’era verso di poter uscire per toglierlo di là; la linea nemica era a poche diecine di metri. Il misero corpo si decomponeva orrendamente sotto il sole e il fetore era insopportabile.

Lifonsi udiva i camerati sacramentare là tutti i dialetti.

Una sera, verso il tramonto, il temporale si addensò sulla montagna. Allora un fazzoletto rosso legato alla canna di un fucile si agitò per qualche tempo sopra la trincea italiana e un uomo subito dopo apparve, spuntando fino a mezzo il busto: Lifonsi. Era un po’ pallido, ma tranquillo.

Un gran silenzio si fece. Il tuono brontolava sulle cime già coperte.

Egli sentì che i fucili delle vedette austriache si puntavano invisibili su lui, ma non si mosse: sentì che tutti gli occhi della sua trincea erano fissi su lui ma non si volse a guardare. Un uomo, un nemico, si sporse da un posto avanzato e lo prese di mira. Egli rimase immobile come se fosse inchiodato a quel punto. Furono pochi secondi: un’eternità.

Ora il vento fischiava, passando a traverso i reticolati e la montagna aveva qualcosa di cupo, di sinistro in quella luce livida.

Lifonsi parlò; parlò forte e la sua voce non tremava: – sta per piovere: lasciate che lo seppellisca! – disse accennando al cielo e al cadavere e mostrando una vanga.

Non attese. Deciso dritto franco uscì scavalcò i reticolati cercò il luogo adatto e si pose lentamente all’opera.

Ora amici e nemici, deposte le armi, in piedi sulle trincee, ammirati, stupiti osservavano: un silenzio immane incombeva su quegli uomini. Tutti gli animi erano presi dallo spettacolo nuovo. Là in mezzo Lifonsi tacito, impassibile, senza volgere lo sguardo preparava la fossa.

E come vi ebbe composto il cadavere e lo ebbe ricoperto, avendo calcata la terra, si levò diritto nella persona, si irrigidì sull’attenti e rese il saluto militare al nemico morto sul terreno dell’onore.

Così andò che Lifonsi becchino, filosofo e uomo pacifico si ebbe la medaglia dei soldati coraggiosi.

Lascia un commento